प्रस्तुति- स्वामी शरण, राहुल मानव

बीबीसी एक मुलाक़ात-रजत शर्मा के साथ

|

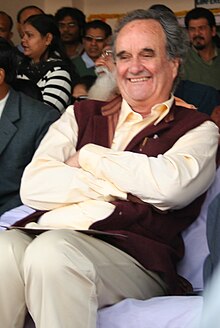

| रजत शर्मा को 'आपकी अदालत'शो से बहुत ख्याति मिली |

बीबीसी हिंदी सेवा के विशेष कार्यक्रम 'एक मुलाक़ात'में हम भारत के जाने-माने लोगों की ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराते हैं.

बीबीसी एक मुलाक़ात में इस बार मेहमान हैं भारतीय टेलीविजन के चुनिंदा सितारों में से एक रजत शर्मा.

लोगों का मानना है कि रजत शर्मा ख़ास शख़्सियत हैं जिन्होंने भारतीय न्यूज़ टेलीविजन को नई दिशा दी. आप इस बात से कितना सहमत हैं?

मैं इससे सहमत नहीं हूँ. मैं विनम्रता के लिहाज़ से ऐसा नहीं कर रहा हूँ. मैं आज भी ये मानता हूँ कि रजत शर्मा अदना सा इंसान है. वो रजत शर्मा जो टेलीविज़न पर दिखता है, जो इंडिया टीवी चलाता है वो कोई और है. मैं उसे आलोचक की नज़र से देखता हूँ. उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ. मैं खुद के उस व्यक्तित्व से दूर रहने की कोशिश करता हूँ जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं. मेरे शुरू के 15 साल पत्रकारिता से जुड़े रहे. उसमें चेहरा पर्दे के पीछे रहता है. ये बात आज भी मेरे भीतर मौजूद है.

'आपकी अदालत'न्यूज़ टेलीविज़न पर एक अलग तरह का प्रोग्राम था. इसने आपको और ज़ी को अलग पहचान दी. इसकी शुरुआत कैसे हुई?

बड़ा रोचक किस्सा है. सुभाष चंद्रा ने उन दिनों ज़ी टीवी शुरू किया था. उस समय ज़ी टीवी पर आम आदमियों के लिए जंगली तूफ़ान, टायर पंक्चर, तू चल मैं आया जैसे कार्यक्रम आते थे. एक बार मुंबई-दिल्ली फ्लाइट में मेरी मुलाक़ात सुभाष चंद्रा से हुई. मेरे कॉलेज के दोस्त गुलशन ग्रोवर ने मुझसे कहा कि अगर ज़ी टीवी पर मेरा इंटरव्यू होगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. फिर मैं सुभाष चंद्रा के पास गया. मैंने उनसे कहा मेरे दोस्त गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू होना चाहिए.

सुभाष चंद्रा ने मुझसे कहा कि मैं ऑनलुकर में आपके इंटरव्यू पढ़ता हूँ. आप क्यों नहीं हमारे लिए इंटरव्यू करते. फिर उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए. मैं लगातार बोल रहा था. उसी रौ में मैंने कह दिया कि एक कटघरा लगाना चाहिए. उसमें नेताओं को बिठाना चाहिए. जनता के सामने उन पर आरोप लगाना चाहिए और हिसाब-किताब लिया जाना चाहिए. फिर हम फ्लाइट से उतर कर घर चले गए.

कुछ दिनों बाद ज़ी टीवी के क्रिएटिव डायरेक्टर कमलेश पांडे का फ़ोन आया कि आपका आइडिया सुभाष चंद्रा जी को बहुत पसंद आया है. मैंने शुरुआत में इनकार कर दिया. फिर बातचीत का सिलसिला एक महीने तक चलता रहा. आखिरकार मैं मान गया. मैंने लालू यादव, केपीएस गिल, कपिल देव से बात की. और इस तरह 16 साल पहले सबसे पहला एपीसोड मैंने लालू यादव के साथ रिकॉर्ड किया.

मेरे ख़्याल से लालू यादव के साथ आपने ‘आपकी अदालत’ दोबारा भी किया?

हाँ. जब मैंने इस प्रोग्राम को ज़ी टीवी से स्टार पर शिफ्ट किया तो फिर लालू यादव के साथ इंटरव्यू किया. जब मैंने इंडिया टीवी शुरू किया तो एक बार फिर लालू यादव को कटघरे में बिठाया.

आपकी अदालत में आपके पसंदीदा मेहमान कौन रहे?

मुझे शाहरुख़ ख़ान ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया. 12 साल पहले शाहरुख़ इतने बड़े स्टार नहीं थे, जितने कि आज हैं. जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सवाल बता दीजिए, क्योंकि मैं तो दूसरे के लिखे डायलॉग बोलता हूँ. उनका जवाब देने का अंदाज़ लाजवाब था. मसलन किसी दर्शक ने उनसे पूछा कि नंबर वन कौन है. उन्होंने तपाक से कहा-मैं. इस पर मैंने उनसे कहा कि कुछ तो विनम्रता होनी चाहिए. मैंने उन्हें श्लोक 'विद्या ददाति विनियम...'सुनाया तो शाहरुख़ का जवाब था, 'थैंक्यू वैरी मच'.

![]() | |

| रजत शर्मा का कहना है कि पिछले 15 साल में उन्होंने वाजपेयी जी के 3 इंटरव्यू किए |

इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इंटरव्यू मैं नहीं भूल सकता. पिछले 15 साल में वाजपेयी जी ने मुझे तीन इंटरव्यू दिए हैं.

दो बार मैंने उन्हें अदालत में बुलाया है और एक बार उनके प्रधानमंत्री रहते मैंने उनका इंटरव्यू किया. आम तौर पर वो इंटरव्यू देते नहीं हैं. आपकी अदालत में भी आखिरी वक़्त तक हमें ये पता नहीं था वो आएँगे भी कि नहीं. उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. उन्होंने भी इंटरव्यू के लिए वाजपेयी जी को मनाने में मेरी मदद की.

वाजपेयी जी के इंटरव्यू के दौरान मैं काफ़ी डरा हुआ था. लेकिन वाजपेयी जी ने किसी सवाल पर आपत्ति नहीं की और हर सवाल का जवाब दिया. मसलन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी पार्टी कैसे अलग है. उनका जवाब था, हमारी पार्टी आदर्शों, मूल्यों की पार्टी है. ये उस वक़्त की बात है जब शंकर सिंह वाघेला ने भाजपा छोड़ दी थी.

फिर मैंने उनसे पूछा-हाँ, हमने आपकी पार्टी के मूल्य और आदर्श देखे हैं, कैसे विधायकों को जहाज में भरकर ले जाया गया. उनका जवाब था, 'कभी-कभी जवान बेटे की मौत हो जाती है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ अपने बेटे को जवान नहीं देखना चाहती. गुजरात में जो हुआ वो दुर्घटना थी. हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों.'

बाला साहेब ठाकरे के साथ भी इंटरव्यू बहुत दिलचस्प था. मुझे लोगों ने कहा था कि उनसे सवाल पूछना बहुत मुश्किल काम है. मैं पूरी तैयारी के साथ गया था.

मैंने पहला सवाल उनसे पूछा कि सुना है कि मुंबई आपके नाम से कांपती है, उनका जवाब था कि कांपनी चाहिए. मुझसे नहीं कांपेगी तो क्या आपसे कांपेगी. एक सवाल मैंने उनसे कहा कि आपके लोग जब आंदोलन करते हैं तो खून बहता है, तो क्या इन आंदोलनों से भगवान राम खुश होते हैं.

उनका कहना था, भगवान राम का तो पता नहीं, लेकिन मैं खुश होता हूँ. दिलीप कुमार के बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार मेरे दोस्त थे. वो घर पर आते थे. हम साथ में बीयर पीते थे, चने खाते थे. आज बीयर भी है, चने भी हैं, लेकिन दिलीप कुमार नहीं हैं.

आपकी पसंद के गाने कौन से हैं?

'जय हो'मुझे बहुत पसंद है. इसके अलावा एआर रहमान का 'वंदे मातरम', मुग़ले आज़म का गाना 'तेरी महफिल में किस्मत', 'कजरारे-कजरारे', लगान का गाना 'मितवा'भी मुझे पसंद है. हम दोनों फ़िल्म का गाना 'मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया'बहुत पसंद है.

आप नए अंदाज़ में दिख रहे हैं. आपने नए सूट भी सिलवा लिए हैं. तो क्या राज है इसके पीछे, सिर्फ़ नया प्रोग्राम या फिर कुछ और?

दरअसल, चार साल पहले जब इंडिया टीवी शुरू किया तो तीन साल तक अपने ऊपर ध्यान देने का वक़्त ही नहीं मिला. मुझे अहसास हुआ कि कुछ वज़न भी बढ़ गया है, ऊपर से कैमरा भी आपको और वज़नी बना देता है. फिर मैने साल भर कैमरे से छुट्टी ली. रोज दो घंटे जिम में कड़ा अभ्यास किया. नतीजा ये हुआ कि मैंने करीब 12 किलो वज़न घटाया. कपड़ों का साइज़ भी कम हो गया है. मैं अब भी लगातार व्यायाम कर रहा हूँ.

आपकी मेहनत दिख भी रही है. तो आपने ज़बर्दस्त संकल्प दिखाया?

मुझे लगता है कि हम जिस पेशे में है, ये उसकी ज़रूरत भी है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम टेलीविज़न पर लोगों को दिखें और अच्छा नहीं दिखें. हमारे मुल्क को इसकी बहुत ज़रूरत है कि लोग अपने सेहत के बारे में जानें और उसका ध्यान रखें.

आपने ‘आपकी अदालत’ को रिलॉन्च किया है?

साल भर से हम ‘आपकी अदालत’ के पुराने शो लोगों को दिखा रहे थे. लोग बोर हो गए थे. फिर हमने नए शो शुरू किए. पहला शो संजय दत्त के साथ किया. संजय दत्त भी नए लुक में आए. उनकी भी नई पारी शुरू हुई है.

बात संजय दत्त की चली है तो वो इन दिनों ज़्यादा फिट नहीं दिख रहे हैं?

आपकी अदालत के इंटरव्यू से पहले मेरी उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी. संजय ने माना कि कुछ समय से वो ख़ुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे. लेकिन वो जल्द ही कार्बोहाइड्रेड और एल्कोहल आदि छोड़ देंगे.

‘आपकी अदालत’ का अंदाज और तेवर तो नहीं बदला है?

शो का अंदाज़ और तेवर वही है. शो का फॉर्मेट थोड़ा बदला है. ओपनिंग म्यूजिक बदल गया है. इसके अलावा लोगो, कलर में भी थोड़ा बदलाव हुआ है. सवाल पूछने का तरीक़ा नहीं बदला है.

हाँ, ‘आपकी अदालत’ में हम ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं. मसलन दर्शक जल्द ही शिल्पा शेट्टी को आपकी अदालत में देखेंगे.

तो शिल्पा शेट्टी के साथ किस तरह के सवाल पूछे?

मैंने उनसे सब तरह के सवाल पूछे. उनकी बस एक ही शर्त थी कि अक्षय कुमार से उनके रिश्तों पर सवाल न पूछें. इसके अलावा मैंने उनसे जेड गुडी, अपने ब्वॉय फ्रेंड राज कुंद्रा, आईपीएल के बारे में भी सवाल किए.

![]() | |

| रजत शर्मा का कहना है कि शाहरुख़ ख़ान ने इंटरव्यू के दौरान उन्हें बहुत प्रभावित किया |

कोई ऐसा क्षण जब इंटरव्यू करते हुए आप बेहद शर्मिंदा हुए हों?

नहीं. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के साथ मैंने कई बार ऐसा किया है.

एक मर्तबा मैं रेणुका चौधरी का इंटरव्यू कर रहा था. मैंने उनसे पूछा कि आपके पति आपके काम में दखलअंदाज़ी तो नहीं करते. इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी शादी हो गई है. मैंने कहा-आपका इरादा क्या है. ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हुईं.

ऐसे ही उमा भारती से मैंने कहा कि आपको लोग सैक्सी संन्यासिन क्यों कहते हैं. उमा भारती का मुंह लाल हो गया था. इंटरव्यू के बाद भी वो बहुत नाराज़ थीं कि इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कैसे पूछ सकता है.

सवाल पूछते हुए आपको हिचकिचाहट होती है क्या?

अदालत में सवाल पूछने से पाँच मिनट पहले अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं बहुत घबराया हुआ होता हूँ. मुझे लगता है कि मेरा गला सूख रहा है, मैं सवाल नहीं पूछ पाऊँगा. लेकिन जैसे ही शो शुरू होता है, सब बदल जाता है. ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब मैं शो को बाद में देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैंने ऐसा सवाल कैसे पूछ दिया.

पत्रकार से प्रजेंटर या प्रफोर्मर बनने के लिए क्या तैयारी करते हैं?

मैं तैयारी तो बहुत करता हूँ. ‘आपकी अदालत’ करते हुए मुझे 16 साल हो जाएँगे. आज भी जब मैं कोई शो करता हूँ तो तैयारी पूरी करता हूँ. उस शख्सियत के बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ. हालाँकि उसमें से 70-80 फ़ीसदी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिलता है.

आपके बचपन पर लौटते हैं, आपका बचपन कहाँ बीता?

हमारी जड़ें भीलवाड़ा, चित्तौड़ में हैं. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ. बचपन को याद करता हूँ तो आज भी तकलीफ़ होती है. आज जितना बड़ा मेरा बाथरूम है, मेरा बचपन इतने बड़े कमरे में बीता. सब्जी मंडी की पुरानी गलियों में तीसरी मंजिल पर. उस कमरे में हम सात भाई, एक बहन और माता-पिता यानी दस लोग रहते थे. नहाने के लिए हम नगर निगम के नल पर जाते थे. नगर निगम के स्कूल में पढ़ता था. रात में पढ़ने के लिए मैं पास के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जाता था.

कई बार खाने को नहीं मिलता था, दो-दो दिन तक हम भूखे रहते थे. जब मैंने अच्छे नंबरों से आठवीं पास की तो हमारी जान-पहचान के एक लेक्चरर ने मेरा दाखिला करोलबाग के रामजस स्कूल में कराया. स्कूल घर से दूर था, बस के पैसे भी नहीं थे. सब्जी मंडी से करोलबाग तक मैं तीन साल तक पैदल गया. जब मैं पैदल जाता था तो ये संकल्प लेता था कि इस ग़रीबी से लड़ना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है. मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ तो अपने इन दिनों का जिक्र ज़रूर करता हूँ. इस देश में और इस मिट्टी में ऐसी बात है जो ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को भी सफलता के शिखर पर पहुँचा सकती है.

आपके माता-पिता ने आपकी इस सफलता को देखा?

![]() | |

| रजत शर्मा का कहना है कि आपकी अदालत में उमा भारती से कुछ सवाल हो गए थे, जिनसे उमा नाराज हो गई थी |

मेरी मां तो मेरी सफलता को नहीं देख सकी. हम उनका ठीक से इलाज नहीं करवा पाए और उनका निधन काफ़ी पहले हो गया. लेकिन मेरे पिता ने इस सफलता को देखा. उनका निधन तीन साल पहले हुआ. वो मेरे दर्शक और आलोचक दोनों थे. उन्हें मुझ पर बहुत गर्व था. मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष था कि आखिरी दिनों में उन्होंने खूब धन-दौलत देखी. मैं अपने पिता से कहता था कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल का रास्ता है. मैंने बहुत तकलीफ़ देखी है, मैं क्यों इस रास्ते पर जाऊँ. इस पर मेरे पिता कहते थे जीवन एक भट्टी है. अगर सोना होगे तो तपकर बाहर निकल जाओगे. उनकी हर बात में कुछ न कुछ सीख होती थी.

रजत शर्मा अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं?

मेरी दो बेटियाँ हैं. बड़ी लड़की श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही है. दूसरी लड़की अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ती है. दोनों लड़कियाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि जो सीख मुझे मेरे पिता से मिली वो मैं उन्हें दे सकूँ. उनसे देश, संस्कृति और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करता हूँ.

आपकी बेटियाँ किन मुद्दों पर आपकी आलोचना करती हैं?

मेरी बेटियों को न्यूज़ या मेरे शो में ख़ास दिलचस्पी नहीं है. उनकी पीढ़ी को कुछ और पसंद है. अगर मेरे शो में शाहरुख़ ख़ान, आमिर ख़ान हैं तो उन्हें ये पसंद है, लेकिन अगर शो में लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या राहुल गांधी होंगे तो उनकी इसमें दिलचस्पी नहीं होती.

तो आप उनकी इस राय से इत्तेफ़ाक नहीं रखते?

नहीं. वो मेरे आलोचक नहीं है. मेरे काम पर उनकी बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं होती.

आप श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स में पढ़े हैं. तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे?

मैं बहुत मेधावी तो नहीं था, लेकिन क्योंकि करने को कुछ और नहीं होता था इसलिए सिर्फ़ पढ़ाई करता था. जब मैंने 11वीं पास की तो मैरिट में नाम आया और श्रीराम कॉलेज में दाखिला मिल गया. इससे मेरा जीवन बदल गया. कॉलेज में पहले दिन मेरी मुलाक़ात अरुण जेटली से हुई. वो उस समय कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष थे.

अरुण जेटली ने फार्म भरने में मेरी मदद की और कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उसमें भी उन्होंने मेरी मदद की. विजय गोयल, गुलशन ग्रोवर, राकेश ओमप्रकाश मेहरा भी हमारे कॉलेज में थे. ये सब लोग अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ कर आए थे. मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा था. मैंने इन्हें देखकर ही अंग्रेजी़ बोलना सीखा. सबसे अहम बात ये रही कि इन लोगों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मैं ग़रीब परिवार से हूँ, पब्लिक स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ.

पत्रकार बनने की कब सोची?

पत्रकार बनने की नहीं सोची था. सोचा था कि एम कॉम के बाद बैंक में नौकरी करेंगे और घर का भार कम करेंगे. एम कॉम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था तभी मेरी मुलाक़ात जयनंदा ठाकुर से हुई. उन्हें रिसर्चर की ज़रूरत थी. उन्होंने इसके लिए मुझे चार सौ रुपये महीने देने का वादा किया. एक दिन मैंने उनसे कहा कि जितनी सूचनाएँ मैं देता हूँ, वो सब तो आप इस्तेमाल नहीं करते. क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. फिर मैंने एक लेख ऑनलुकर पत्रिका को भेजा और उन्होंने इसके लिए मुझे 600 रुपये दिए. ये बात जुलाई 1982 की होगी. ऑनलुकर के एडीटर डीएम सिल्वेरा ने मुझे पत्रिका में बतौर ट्रेनी का ऑफ़र दिया.

इसे किस्मत कहें या कुछ और. 1982 के आखिर में उन्होंने मुझे संवाददाता बना दिया, 1984 में दिल्ली का ब्यूरो चीफ़. फिर 1985 में सिल्वेरा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया. मैगज़ीन के मालिक ने मुझे मुंबई बुलाया और कहा कि हम सोच रहे हैं आपको एडीटर बना दें. इसके बाद प्रीतिश नंदी के साथ मैंने चंद्रास्वामी के ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशन किया. मैगज़ीन बहुत अच्छी चली. तीन साल मैं उसका एडीटर रहा. उसके बाद एक साल संडे ऑब्ज़र्बर और फिर तीन साल द डेली में एडीटर रहा. फिर टेलीविज़न में आ गया.

इंटरव्यू के लिहाज़ से सबसे ज़्यादा ख़राब शख्सियत कौन थी?

देखिए, कभी किसी शख्सियत ने मुझे ज़लील करने की कोशिश नहीं की और न ही नाराज़ हुए. लेकिन मुश्किल तब होती है जब सामने वाला जवाब न दे. मोतीलाल वोरा उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे. अपने स्वभाव के मुताबिक वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे. उनके जवाब हाँ-ना में हो रहे थे. तब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि कुछ तो कहें, नहीं तो प्रोग्राम कैसे चलेगा.

![]() | ![]() एक आदमी था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उनका साथ नहीं मिल पाया. वो थे किशोर कुमार. लेखक, डांसर, गायक, अभिनेता, डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या एक आदमी था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उनका साथ नहीं मिल पाया. वो थे किशोर कुमार. लेखक, डांसर, गायक, अभिनेता, डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या![]() रजत शर्मा |

आपकी पसंदीदा टेलीविज़न शख्सियत?

हमारे देश में मैं प्रणॉय राय को सबसे अच्छी टेलीविज़न शख्सियत मानता हूँ. जितने आराम से वो बात करते हैं, उससे मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. मैं उन्हें इस देश का 'फादर ऑफ़ एंकर्स'कहूँगा. उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में काफ़ी योगदान किया है.

समाचारों की दुनिया के अलावा आप क्या करते हैं?

मैं अपने परिवार के साथ वक़्त गुज़ारता हूँ. इसके अलावा मुझे हिंदी फ़िल्में देखने का भी शौक है.

आपकी पसंदीदा फ़िल्म?

मेरी ऑल टाइम फेवरिट फ़िल्म है मुग़ले आज़म. मैंने इसे करीब 100 बार देखा होगा. मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन फ़िल्म न कभी बनी है और न कभी बनेगी. इसके अलावा 'दीवार'के डायलॉग भी मुझे बहुत पसंद हैं.

हाल की फ़िल्मों में कौन सी पसंद आई?

हाल की फ़िल्मों में मुझे स्लमडॉग मिलियनेयर पसंद आई. इस फ़िल्म को देखकर मुझे फिर ख़्याल आया कि हिंदुस्तान में ग़रीब से ग़रीब आदमी भी करोड़पति बन सकता है.

फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त?

बहुत लोग दोस्त हैं. शाहरुख़ से दोस्ती है. अमिताभ बच्चन से बरसों पुरानी दोस्ती है. आमिर ख़ान से भी अक्सर बात होती रहती है. महेश भट्ट से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है. बहुत लंबी लिस्ट है.

आपकी पसंदीदा अभिनेत्री?

जूलिया रॉबर्ट्स. भारतीय अभिनेत्रियों में मुझे लगता है कि मधुबाला के बाद कोई खूबसूरत अभिनेत्री नहीं आई है. हाँ, रेखा को मैं ऑल टाइम ग्रेट मानता हूँ क्योंकि जिस समय वो फ़िल्मों में आई थी तब उनका चेहरा मोहरा आम था, लेकिन उन्होंने खुद में बहुत बदलाव किया.

आपके खुद के रोल मॉडल हैं?

सच बताऊँ मुझे अब तक कोई रोल मॉडल नहीं मिला है. सबसे थोड़ा-थोड़ा सीखा है. हाँ, एक आदमी था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उनका साथ नहीं मिल पाया. वो थे किशोर कुमार. लेखक, डांसर, गायक, अभिनेता, डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या. मुझे नहीं लगता कि उन जैसी कोई दूसरी शख्सियत फ़िल्म इंडस्ट्री में आई है.

आपके जीवन का सबसे खुशनुमा पल?

मैं अब जो जिंदगी जी रहा हूँ, वो खुशनुमा है. मुझे शोहरत भी मिली है. अच्छे बच्चे, पत्नी, दोस्त, ऑफिस. इसलिए मुझे एक-एक लम्हा खूबसूरत लगता है.

खाने में क्या पसंद है?

पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन अब तो कंट्रोल डाइट मिलती है. मुझे तो मूंग की दाल भी छिलके वाली मिलती है. एक दिन मैं घर में पत्नी से बात कर रहा था कि एक समय था जब घर में खाने को कुछ नहीं था और खाने का मन करता था. अब खाने को तो है, लेकिन खा नहीं सकते.

रजत शर्मा उभरते पत्रकारों को क्या टिप्स देंगे?

पत्रकारिता में प्रतिबद्ध लोगों की बहुत कमी है. इस पेशे में सफलता का शॉर्ट कट नहीं है. इसका रास्ता लंबा है और इसमें बेइमानी की गुंजाइश नहीं है. हम इस पेशे में इसलिए नहीं हैं कि पैसे कमाएँ, बड़ा घर बनाएँ. समाज के प्रति हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है.

भूत-प्रेत जैसे शो पर आपका क्या कहना है?

हमारे चैनल से ये शिकायत दो-तीन महीने पहले तक थी. मुझे ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि व्यवसायिक कारणों से हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम करने पड़े. लेकिन अब स्थिति बदली है. अब हमारे विषय बदल गए हैं. अब हमारे विषय बराक ओबामा हैं, तालेबान हैं, पाकिस्तान है. भारत की राजनीति है. मुझे खुशी है कि इन कार्यक्रमों के बाद भी हमारी रेटिंग कायम है.

आपको स्टारडम कैसा लगता है?

बहुत अच्छा लगता है. मैं ये विनम्र होकर नहीं कह रहा हूँ. हाँ कभी-कभी तकलीफ़ होती है. पाकिस्तान की एक दर्शक ने खून से लिखी एक चिट्ठी मुझे भेजी थी. तब मैं ऐसी चिट्ठियां अपनी पत्नी के सामने रख देता हूँ.

आने वाले दिनों में रजत शर्मा से क्या अपेक्षा रखें?

मुझे लगता है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है. आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ. मैं नई पीढ़ी को पत्रकारिता सिखाना चाहता हूँ. अच्छा टेलीविज़न कैसे हो सकता है. बिना बेइमानी के पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये सिखाना चाहता हूँ. मेरा संकल्प है कि मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा.

अवधेश कुमार यादव/ टेलीविजन को भले ही ‘बुद्धूबक्शा‘ कहा जाता है, लेकिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पिछला 22 बरस इसके नाम रहा है। इस द्श्य-श्रव्य माध्यम ने अपने चमक और दमक के दम पर न केवल समाज में बदलते मूल्यों व संदर्भो को प्रतिष्ठापित किया है, बल्कि मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में अग्रणी भूमिका का निर्वह्न भी किया है। यहीं कारण है कि हिन्दी व अन्य प्रांतीय भाषाओं में टेलीविजन से जुड़ी विविध जानकारी देने वाली पुस्तकों का अभाव होने के बावजूद वर्तमान समय में देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में टेलीविजन पाठ्यक्रमों का लगातार विकास हो रहा है। इस संदर्भ में कुछ पुस्तकें उपलब्ध भी हैं तो उनमें टेलीविजन के ऐतिहासिक परिपेक्ष्यों तक सीमित ज्ञान ही हैं। किसी ने टेलीविजन के व्यावहारिक पक्षों को छुने का प्रयास तक नहीं किया है। ऐसे में झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के एसोसिएट प्रोफेसर डा. देवव्रत सिंह की नई पुस्तक ‘टेलीविजन प्रोडक्शन‘ अंधेरी सुरंग में जलती मशाल की तरह है।

अवधेश कुमार यादव/ टेलीविजन को भले ही ‘बुद्धूबक्शा‘ कहा जाता है, लेकिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पिछला 22 बरस इसके नाम रहा है। इस द्श्य-श्रव्य माध्यम ने अपने चमक और दमक के दम पर न केवल समाज में बदलते मूल्यों व संदर्भो को प्रतिष्ठापित किया है, बल्कि मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में अग्रणी भूमिका का निर्वह्न भी किया है। यहीं कारण है कि हिन्दी व अन्य प्रांतीय भाषाओं में टेलीविजन से जुड़ी विविध जानकारी देने वाली पुस्तकों का अभाव होने के बावजूद वर्तमान समय में देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में टेलीविजन पाठ्यक्रमों का लगातार विकास हो रहा है। इस संदर्भ में कुछ पुस्तकें उपलब्ध भी हैं तो उनमें टेलीविजन के ऐतिहासिक परिपेक्ष्यों तक सीमित ज्ञान ही हैं। किसी ने टेलीविजन के व्यावहारिक पक्षों को छुने का प्रयास तक नहीं किया है। ऐसे में झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के एसोसिएट प्रोफेसर डा. देवव्रत सिंह की नई पुस्तक ‘टेलीविजन प्रोडक्शन‘ अंधेरी सुरंग में जलती मशाल की तरह है। निर्वाचित लेख

निर्वाचित लेख

समाचार

समाचार

निर्वाचित चित्र

निर्वाचित चित्र

आज का आलेख

आज का आलेख

बन्धु प्रकल्प एवं अन्य भाषाओं में

बन्धु प्रकल्प एवं अन्य भाषाओं में ज्ञानकोश

ज्ञानकोश

बीबीसी एक मुलाक़ात-रजत शर्मा के साथ

बीबीसी एक मुलाक़ात-रजत शर्मा के साथ

एक आदमी था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उनका साथ नहीं मिल पाया. वो थे किशोर कुमार. लेखक, डांसर, गायक, अभिनेता, डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या

एक आदमी था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उनका साथ नहीं मिल पाया. वो थे किशोर कुमार. लेखक, डांसर, गायक, अभिनेता, डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या